書き下ろしSS

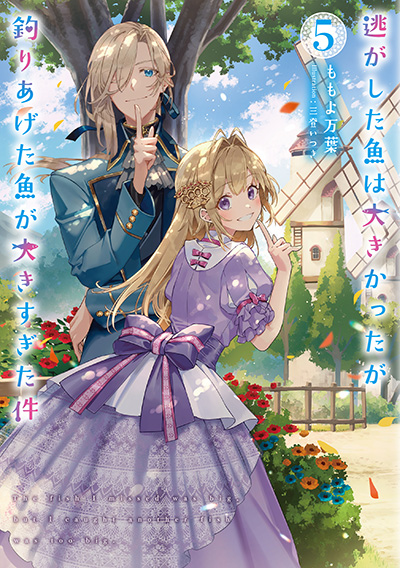

逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件5

二人だけの内緒話

じょうろを片手にアイーダが庭の花壇に水をやっている。

彼女の管理する庭は定番のものからめずらしいものまで、様々な花が年中咲いている。種類ごとにきっちりと区画を分けているので、季節によっては景色がパッチワークのようになるのだ。

花や草木の世話はもちろん庭師がするのだが、それらの計画を立て細かい指示を出しているのはアイーダだ。これには王城に勤める庭師たちも彼女に一目置いているという。

「アイーダ! こっちにいるって聞いたから、直接来ちゃった!」

私がそう叫びながら駆けこむと、アイーダは驚いた表情を見せたものの、すぐに優しく微笑んだ。

「ごきげんよう、ミミ」

「ごきげんよう、アイーダ!」

そう言った後、アイーダの視線を感じて私は頭やスカートに付いていた草や葉っぱを手で払い落とした。アイーダがじょうろを持ったまま不満げに口を尖らせる。

「また道ではないところを歩いてきたのね。……あら、ミミ動かないで」

アイーダはそう言うと、そっと手を伸ばして私の肩から何かを摘まみ上げた。広げたその手のひらには、小さな青虫が這っている。アイーダはそのまま手のひらを近くの木の枝に近付け、青虫を葉の上に乗せた。

「ありがとう。ちょっと近道で生け垣を掻き分けて来たから、きっとその時についたんだわ」

「それは近道って言わないわ。枝にドレスを引っ掻けたら大変よ」

アイーダがわざとらしく小さなため息をつく。私は思わず吹き出してしまって、あわてて口を押えた。

「ごめん、つい笑っちゃった」

「まあ、どうして? 何がおかしいの」

「口を尖らせたりため息をついたり。こんなアイーダを見たら、皆びっくりするだろうなって思ったの」

「……もう。ミミ以外の人がいたら、ちゃんとするわよ」

アイーダはそう言って、また口を尖らせてつんと顔をそむけた。そして、横目でちらりとこちらを見る。目が合った私たちは同時に笑い合った。

「あはは。でも、本当に意外よね。アイーダが虫を触っても全然平気だなんて」

国一番の淑女と名高いアイーダなら、青虫なんて視界に入ろうものなら卒倒してしまいそうだけど、存外にも全く動じることなどないのだ。

葉の上に乗せられた青虫は、移動したのか、どこかへ落っこちてしまったのか、もう見当たらなかった。

私の言葉に、アイーダが肩をすくめる。

「花の世話をするなら、虫が嫌だなんて言っていられないのよ」

アイーダがじょうろに残っていた水を一番端の花の根元にかけると、私を置いてさっさと歩いて行ってしまった。私はその背を追う。

「言われてみればそうね。私も山や森の中での訓練があったけど、虫が嫌なんて言ってられなかったもの」

「それと一緒にされると複雑な気持ちだけれど。でも、園芸が趣味の令嬢はけっこう多いから、実は皆、虫が平気なのよ」

アイーダにそう言われ、私はポン、と手を打った。

「そうだったわ。この間のガーデンティーパーティでも、テーブルに虫がいたけれど誰一人として悲鳴を上げなかった。誰かが扇でひょいっと持ち上げて、芝生の方へぽーんって放り投げてたもの」

「ふふ。そんなこともあったわね。まあ……あの時は令嬢だけのティーパーティだったから」

「確かあの方たち、男性がいるパーティではちっちゃい虫にも悲鳴を上げて逃げまどってたはずなのに」

「……それが淑女の嗜みでもあるのよ、ミミ……」

話は終わり、とでも言うように、アイーダが私から目を逸らす。そして、日陰に置いていた道具箱の中から花鋏を取り出すと、また一人で歩いて行ってしまう。私は邪魔にならないように付いて行って、アイーダが花の茎から葉を剪定している姿をしばらくじっと見つめていた。

「あんまり見つめられると恥ずかしいわ」

アイーダがちょっとだけ振り返って私を睨む。彼女に睨まれたことがあるのなんて、私くらいじゃないかしら。きっとプラチドだって見たことないかもしれない。

私はちょっとした優越感に浸りながら、地面に落ちた葉を一枚拾い上げた。

「ロザリア様も化粧品の原料に植物を扱っているから虫は平気だって言ってたわ。畑仕事をしているナヴァーロ村のヴェロニカさんも当然。誰だって意外な部分を持っているものよね」

手のひらに載せた葉がふわりと風に揺れた。

パチン、パチン、と、アイーダの手は迷いなく葉を落としてゆく。

私は手のひらの葉を摘まんで高くかざした。黄色い太陽に葉脈が透けている。まぶしい陽光に私は片目を閉じた。

「そうそう、私の庭の植木を刈ってくれてる庭師のおじいさんがね、仕事中に鼻歌を歌っていたの。それが意外と上手くてね、私、鼻歌に合わせてくるくる側転したくなっちゃったわ」

「そ、そんな激しい鼻歌ってあるのかしら」

「ええ。だから、側転したの」

「まあ。上手くできた?」

「もちろん!」

「良かったわねえ、ミミ」

「子ども扱いしてるでしょう!」

「あはは」

アイーダが声を上げて笑い、あわてて手で口を押えた。

余計な葉を落とされた花たちはすっきりとしたしようで、こちらに向かってニコニコと笑いかけているように見える。指でちょんとつつけば、楽し気に大きく体を揺らした。可愛らしい笑い声が聞こえた気がするけれど、それはきっと耳の奥に残っているアイーダのものだろう。

「レナートも完璧な王太子だけど、意外とおっちょこちょいでどんくさいところがあるものね」

「そう……いう面もおありになるようね」

私があごに手をあてて深く頷くと、花鋏を仕舞っていたアイーダが振り向かないまま返事をした。

「あれっ、でも、プラチド殿下はいつも朗らかで裏表がなくて、意外なところはないかも」

「そう…………かもしれないわね、きっと」

もう一度私があごに手をあて首を傾げると、アイーダはまた振り向かないままぴたりと手を止めて言った。そして、道具箱の蓋を閉め、ゆっくりと振り返り静かに微笑む。

「裏表がないのは、ガブリエーレ様とライモンド様だと思うわ」

「あっ! そうね! あの二人がいたわ」

私は大きく手を打った。

ガブリエーレも私ほどではないけれど、思ったことをそのまま口にしてしまうタイプだし、ライモンド様は気配が全くない以外はよく働く有能な人だ。

「改めて考えてみると、レナートの側近は決して揺るがぬ忠誠心を持った裏表のない人たちが揃ってるってことね。レナートらしい人選ってところだわ。ってことは、プラチド殿下の側近も彼らしく朗らかで裏表のない人たちなのかしら」

アイーダがきゅっと口を閉じて、淑女の笑みを見せる。

「そうね。プラチド殿下とよく似た考えの方たちが多いわね」

「あの人たちとはあいさつ程度でゆっくり話したことはないのよね。今度プラチド殿下の執務室に遊びに行ってみようかしら」

「庭のお花を届けに行くことがあるから、その時に誘ってあげるわ。勝手に突撃するのはやめましょうね」

「はあい。お仕事の邪魔しちゃいけないものね。分かったわ、アイーダ」

私は素直に返事をして、鼻歌を歌いながらくるくると回った。たくさんの花の咲くこの庭は、まるで色とりどりのドレスを着た令嬢があちらこちらでダンスしているようだ。

「ららら~、っと! うわあ!」

ぶぶぶ、と音を立てて、お尻の丸い蜂が私の顔のすぐそばをかすめて行った。

「びっくりしたあ!」

「今のは大きかったわね。私もさすがに蜂はこわいかも」

「じゃあ、蜂が来たら私が追っ払ってあげるから安心して」

「ありがとう、ミミ。ねえ、もしあの鳥くらい大きな虫が出ても私を助けてくれる?」

「う~ん、それはさすがに私も怖いかも。その時はアイーダをおんぶして逃げるわ」

私はそう言って、腕を振り上げ逃げるポーズをした。それを見たアイーダが口を手で隠して笑う。

「あら。じゃあ、その時はミミが敵を前にして逃げたこと、誰にも言わずに内緒にしておいてあげるわね」

「待っ……! アンノヴァッツィ家には、逃げ足っていう技もちゃんとあって……」

「ミミ」

アイーダが私に向かって右手を伸ばした。私は迷わずその手を取る。

「そろそろ行きましょう。王妃様のお茶会に遅れてしまうわ」

私たちは手をつないで小走りで庭を出た。

この後は、王妃様と三人だけのお茶会の予定。

女子だけの、内緒のおしゃべりの続きをしましょう。