書き下ろしSS

片田舎のおっさん、剣聖になる 6 ~ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件~

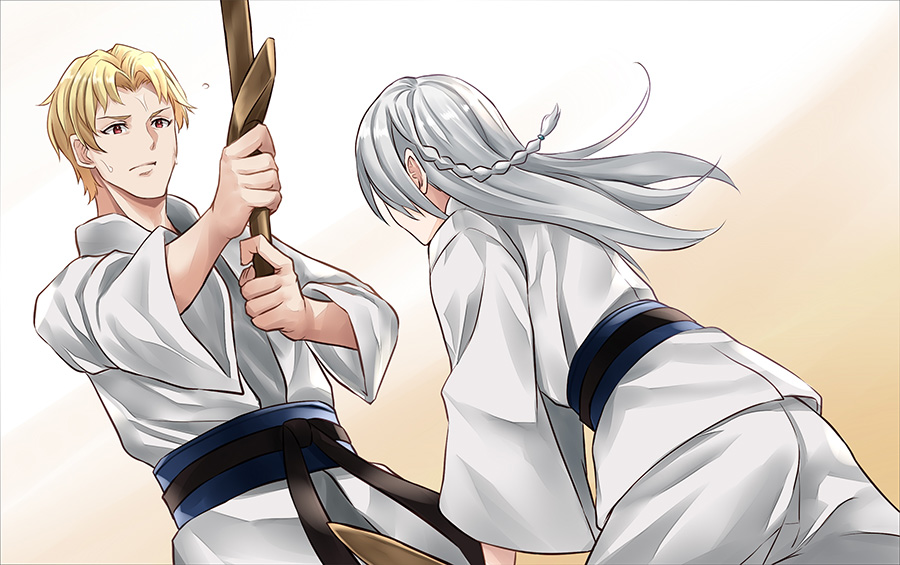

同期の二人

「――はっ!」

「うわっ!? ま、参った!」

立ち合い開始の合図から瞬く間に間合いを詰めた剣撃が、相手の喉元へと一直線に突き刺さる。

つつ、と顎を伝う一筋の汗は、寸でのところで止められた木剣にぽたりと落ちた。

「反応が悪いですよ、ウォーレン」

「き、君と一緒にしないでくれないかな……!」

神速の突きを放った張本人、アリューシア・シトラスはさらりと相手の不出来を責める。

しかしながら、まだまだ若輩と言える年齢なれど、彼女の剣を止められる手合いは既に数少ない。ウォーレンと呼ばれた男も決して弱くはないものの、アリューシアの相手を十分に務めるにはやや力不足であることは否めなかった。

「一緒にはしていませんよ。ですが加減もしません。それは貴方が望まないでしょう」

「そりゃあね。僕にだって一応意地とかプライドとかあるんだから」

首元から離れる木剣を眺めつつ、ウォーレンは零した。

彼はこうして、時折アリューシアに打ち合いを求め、敗北することを繰り返す。二人が見る剣士の頂はベリルのそれで同じであったが、ウォーレンはその前段階の標高設定としてアリューシアを据えていた。とは言っても、現状まるで勝てる気がしないというのが正直なところだが。

彼に剣の才能がないとは言わない。言わないが、一流になれる素質を持っているかと問われれば難しい。更に相手が超一流の資質を持つアリューシアとなれば、残念ながら正攻法で勝てる可能性はかなり低い。

そのことを、ウォーレン自身も分かっているし認めている。だがそれはそれとして、打ち合いの最中に手加減されることは剣士見習いとして許しがたい。腕前としては発展途上ながらも、気概はひとかどの剣士のそれであった。

「だけど、どうにも上手く動けないというか、身体を動かせないというか……。この辺りは才能の差なのかな」

「……どうでしょうか。私には判断が付きかねます」

「言っても詮無いことではあるけどさ」

アリューシアとウォーレンは、ほぼ同じ時期から同じ師に教わっている。それでもその実力には大きな開きが出てきていた。片方が怠惰であるというわけでもない。二人とも真面目に鍛錬に励んでいる。

それはやはり、生まれ持った才覚の量の差ではないか。努力では覆らない領域があることを何となく察してはいる彼ではあったが、いざ自分がその壁にぶち当たっているとなれば、気にするなという方が難しい話であろう。

「ま、そんなことを愚痴って強くなれるわけでもないから。頑張るよ」

「ええ、その意気です」

しかし、彼は折れない。折れそうになるし時には座り込んでしまうこともあるが、折れない。

その気概は生まれ持ったものもあるだろうが、育った環境が何より作用していた。辺境伯の家筋として、そう易々と膝を折るわけにはいかない。それがたとえ何事に対してであっても。

「貴方の気概は好ましいですね」

「はは、ありがとう。気持ちだけの人間にならないよう気を付けるよ」

「そう返せるのなら大丈夫な気もしますが」

そしてそんな彼のことを、アリューシアは割と好いていた。恋慕の情とはかけ離れた友愛ではあるが、一本筋の立った彼の、心身を含めた立ち居振る舞いには一目置いていた。

「どうかな。口先だけの手合いなんてそれこそごまんと居る世界だから」

自身への戒めと、そして今まで見てきた人間たちを思い浮かべて、彼は僅かな苦笑とともに返しの言葉を発する。

ウォーレンは、自身の正体をこの道場の誰にも伝えていない。アリューシアにもベリルにもである。しかし、アリューシアの方は何かに勘付いている節があるとも感じている。無論、仮に気付いていたとしても、彼女はわざわざそれを問い質したりはしないだろう。本人が隠していることをいたずらに暴く行為を、彼女は良しとしていない。

そんなアリューシアのことを、ウォーレンもまた好いていた。同じく恋慕の情とは言えないものの、静謐さすらを感じさせる凛とした佇まいに、完成された一人の人間としての魅力を感じるのは無理もないことであった。

「しかし、遅いね先生」

「……確かに。何もなければよいのですが」

「何もないだろう、あの人に限って言えば」

打ち合いが一段落付き、話題はこの道場の師範へと移り変わる。

彼は今所用で席を外しており、その帰りを待つ中で手持ち無沙汰を感じた二人が一手交えた、そんな塩梅であった。

「やっぱり、愛しの先生が居ないと気になる?」

「……ッ! ウォーレン……!」

「はっはは! 顔が怖いよアリューシア!」

ギリリ、と。木剣を握る手と表情に力が入る。

剣の腕で負ける気はしない。何度打ち合ってもウォーレンを圧倒出来る自信はある。しかしながら、どうにも剣以外では分が悪い。彼女にしては珍しく、彼とのやり取りは最終的に臍を噛むことがいつの間にか多くなっていた。

「まあ、頑張ってよ。僕はそっちも応援しているよ、陰ながらね」

「…………そうですか」

「なんだよ、反応悪いなあ」

自身の分が悪いと見たアリューシアは早々に見切りをつけ、戦略を切り替える。つまり、話に付き合わないようにしようということ。

「……もう一手、やりましょうか」

「そうだね。今の君となら一撃くらい躱せそうだ」

「言いますね」

そうして導き出された結論は、話題を変えつつ自分の得意分野に引き摺り込む戦法。その提案に、ウォーレンは一もにもなく頷いた。

二人の今の本分は剣を学び剣を振るうこと。歓談も結構だが、先を見誤ってはならない。いずれ別々の道を歩むとしても、今立っている場所は同じ。

剣を交える直前特有の、張りのある静寂が、二たび二人を包んだ。